La primera impresión al mirar la foto de escalada que abre esta nota podría ser: “esa chica es una superdeportista”. Sin embargo la imagen es algo engañosa: ella nunca ha escalado en su vida hasta hoy y no es siquiera montañista. Así de relativamente fácil es la escalada en hielo. Y es a esto que hemos venido a El Chaltén, además de caminar por el bosque y sobre las grietas azules de un glaciar.

Comenzamos la caminata bajo el cielo límpido de una mañana templada en la reserva Los Huemules, a 16 kilómetros de El Chaltén, un pueblo patagónico en el centro de un gran anfiteatro de cerros rematados en aguja con aires catedralicios, frente al severo perfil del Fitz Roy y su pico de granito apuntando al cielo como una flecha de 3.448 metros.

Las primeras dos horas de trekking son en leve ascenso entre un bosque de lengas hasta la laguna del Diablo, encajonada en un valle. Al espejo de agua lo vemos desde lo alto y comenzamos a rodearlo con la técnica de vía ferrata: una serie de cables de acero atornillados a la montaña de la cual estamos sujetos por un arnés. En ningún momento escalamos ni estamos colgados: sólo caminamos por la escarpada ladera donde un tropezón sería peligroso, si no fuese por esa técnica de seguridad.

En una hora vislumbramos el frente del glaciar Cagliero: una agrietada muralla blanca que se extiende como una lengua de hielo erizada, hasta perderse en comba al fondo del valle. Hacia allí vamos, atraídos por un magnetismo de fulgores blancos.

Al llegar al pie del glaciar, el guía nos coloca grampones con puntas de hierro bajo las botas y partimos en fila india con torpes pasos de robot. Su aspecto más fascinante es la irregularidad. Cada metro cuadrado es distinto al otro y surgen a cada paso extrañas formaciones: la sensación es la de atravesar un sinuoso laberinto con lomadas de hielo y filosos picos piramidales, donde se abren a nuestros pies grietas de 40 metros de profundidad con un fondo de arroyo virginal. El cuidado de los guías es extremo.

Atravesamos un paisaje sonoro y en constante cambio. Uno se acostumbra al eco de estallidos del hielo rompiéndose cual tiroteos lejanos. Al fondo de la gran masa helada parecen ocurrir violentas tempestades y guerras secretas con remansos de paz en los que sólo se escuchan el rumor del agua y el silbido del viento entre las puntas de hielo. A la hora de caminata nos detenemos para un almuerzo de antología en plena “Era de Hielo”. El guía nos ofrece chocolate caliente pero la gracia está en llenar la cantimplora con hielo derretido.

Salimos del glaciar de un saltito: la descomunal mancha blanca termina en un límite exacto donde comienza la piedra. Y a los 20 metros ya estamos en el domo, una gran carpa semiesférica con cuchetas para seis personas donde dormiremos bajo una noche estrellada entre dos infinitos: el del hielo inabarcable que parece no tener fin y el del cielo patagónico sin nubes.

Estado de gracia

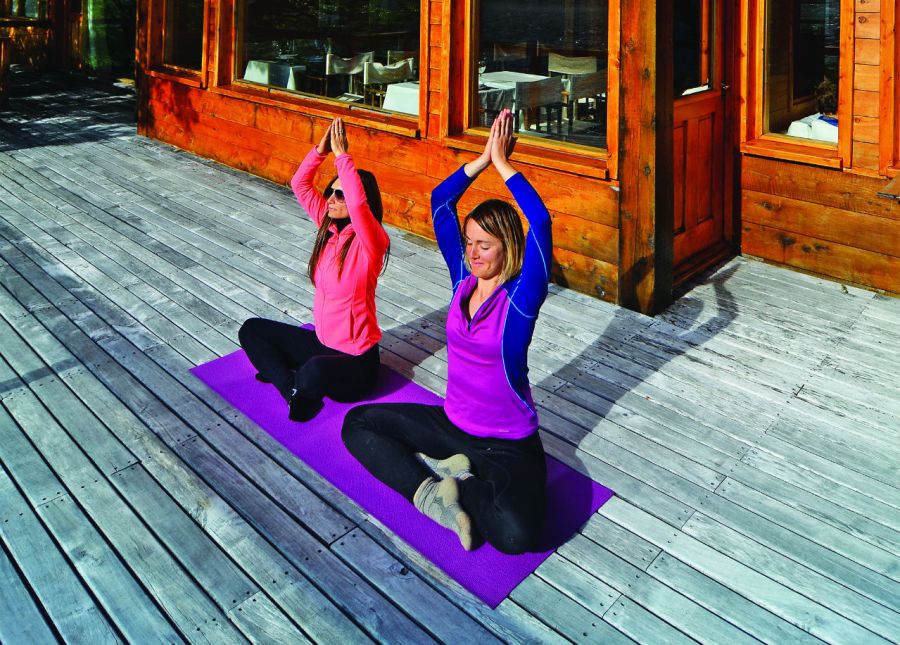

A la mañana siguiente regresamos al hielo para escalarlo. Somos todos primerizos así que el guía comienza por el ABC. El primer paso es clavar una piqueta 30 centímetros por arriba de mi cabeza y a continuación la otra (llevo una en cada mano). Luego debo plantar la punta de un grampón en la pared, subir unos centímetros y hacer lo mismo con la otra, traspasando el peso de una pierna a la otra con suavidad y decisión: me resulta más fácil que la escalada en roca, más propensa a resbalones.

Un guía da seguridad desde abajo sosteniendo la soga: si cayera, desde abajo él me sostendría para quedar colgando. Al principio cuesta un poco coordinar los movimientos pero subo una pared de cinco metros en minutos y bajo de espaldas en rappel.

Esto es casi un juego de niños y queremos más: el guía señala una pared de 14 metros que requiere más tiempo: músculos y nervios se tensan por igual al comienzo. Pero al llegar a la cima experimento un estado de gracia similar –salvando las distancias– al que supone uno debe sentir un escalador al coronar la cima del legendario cerro Torre con su hongo de hielo en la cumbre, el de la trágica escena final de la película “Grito de piedra”, filmada aquí por Werner Herzog.

Las tres caminatas inevitables –además de la del glaciar– son las extenuantes Laguna de los Tres, Laguna Torre y Loma del Pliegue Tumbado, en este orden de importancia. Las tres son gratuitas, autoguiadas, requieren cada una de un día completo y exigen contar con cierto estado físico (además existen tres campings libres en la montaña). Pero también hay una serie de caminatas más cortas y relajadas, apenas menos espectaculares como la Laguna Huemul, el Mirador del río De las Vueltas

y la laguna Capri (siempre se parte a pie desde el pueblo).

El otro sector que el consenso general recomienda es el de Laguna del Desierto y su naturaleza más verde y tupida. Allí existe una hostería solitaria camuflada en el bosque, llamada Aguas Arriba, adonde se llega navegando. Desde la hostería se abre un nuevo abanico de caminatas. Es decir que uno podría pasarse al menos dos semanas en El Chaltén a puro caminar, sin riesgo de redundancia panorámica. La decisión más difícil es determinar qué no hacer entre tantas opciones en la que es oficialmente la “Capital nacional del trekking”.

Pero el viaje puede extenderse aún más alquilando una bicicleta en el centro del pueblo para ir hasta Laguna del Desierto. Y existe una sola forma de imprimirle velocidad a una zona donde todo es lentitud y contemplación casi zen: una bajada en rafting por el río De las Vueltas, al pie de altísimos paredones rocosos, entre una pareja de patos maiceros que pasan volando al ras del agua y un cóndor que se eleva en círculos sin aletear hasta perderse como un puntito en la altura.

Dos viajes opuestos

Dedicamos la segunda mitad del viaje a caminar por los bosques, durmiendo incluso en el campamento Poincenot para ahorrarnos el tiempo de regreso al pueblo entre un trayecto y otro. Luego nos instalamos dos noches en la hostería de la Laguna del Desierto, donde nos salimos de un sendero para hacer un picnic gourmet junto al lago con vino cabernet y queso brié. Y coronamos la cara norte del cerro Fitz Roy con el trekking a la Laguna de los Tres, ya en estado de gracia –entre el éxtasis y la extenuación– para caminar sobre sus aguas congeladas aún en noviembre, totalmente solos en la inmensidad.

Empacamos ya para regresar y noto que, al llegar a la mitad de la estadía, nuestro viaje dio un giro copernicano: pasamos de la dimensión blanca a la profundamente verde; del espacio abierto de un glaciar que encandila, al encierro romántico de las paredes vegetales del bosque que no dejan pasar un solo rayo de sol. Por un lado, el glaciar da sensación de libertad extrema, la omnipotencia de sentirnos astronautas capaces de abarcar a pie el infinito radiante.

Y por el otro, el bosque nos ofrece íntimo cobijo, calma y protección contra lo inesperado del viento patagónico: la arboleda seduce más por lo que oculta su sombra que por lo que revelan los caracoleos de un sendero tapizado de flores amarillas y renovales de lengas que parecen arbolitos bonsái. Hemos hecho casi dos viajes opuestos y complementarios, una suma de sensaciones encontradas bajando de los descomunales picos de piedra andina, para colisionar en nuestro cuerpo estremecido con las ondas heladas que brotan de la profundidad glacial.

Nota completa en Revista Weekend del mes de Diciembre, 2018 (edicion 555)

Comentarios